Den heutigen GEO-Tools mangelt es an einer Sache ganz entscheidend: der nahtlosen Integration von Echtzeitdaten. Dazu kommen fehlende, anwenderfreundliche KI-gestützte Prognosefunktionen und eine ganzheitliche Sicht, die über isolierte Analysen hinausgeht. Die nächste Generation muss sich daher zu integrierten, vorausschauenden Plattformen entwickeln, die komplexe Zusammenhänge für jeden verständlich machen.

Warum aktuelle GEO-Tools an ihre Grenzen stoßen

Unternehmen, die heute Standortentscheidungen treffen, stehen vor einem zentralen Problem: Die Landschaft der GEO-Tools ist heillos fragmentiert. Diese Zersplitterung führt zu handfesten Effizienzverlusten und lässt enormes Potenzial ungenutzt.

Auf der einen Seite gibt es die klassischen Geoinformationssysteme (GIS), die hervorragend darin sind, statische Daten wie Demografie oder Kaufkraft auszuwerten. Auf der anderen Seite sprießen hochspezialisierte Werkzeuge für Nischen aus dem Boden, wie zum Beispiel die aufkommende Generative Engine Optimization (GEO), die sich auf die Sichtbarkeit in KI-Suchmaschinen konzentriert. Das grundlegende Problem? Diese Systeme reden einfach nicht miteinander.

Ein Orchester ohne Dirigent

Man kann sich die aktuelle Tool-Landschaft wie ein Orchester vorstellen, in dem jedes Instrument perfekt gestimmt ist, aber kein Dirigent den Einsatz koordiniert. Was dabei herauskommt, ist kein harmonisches Zusammenspiel, sondern eine chaotische Ansammlung isolierter Klänge. In der Praxis bedeutet das: Unternehmen arbeiten oft mit unvollständigen oder veralteten Datensätzen, weil die Verknüpfung der verschiedenen Quellen schlicht zu aufwendig ist.

Diese Fragmentierung hat ganz konkrete Folgen, die weit über technische Details hinausgehen:

- Fehlende Echtzeit-Einblicke: Entscheidungen basieren auf historischen Daten, während sich die Realität längst weitergedreht hat.

- Hohe Komplexität: Die Bedienung erfordert oft spezialisierte Analysten, was den schnellen Einsatz für strategische Entscheider im Management unnötig kompliziert macht.

- Verpasste Chancen: Das volle Potenzial von Geodaten bleibt ungenutzt, weil die wichtige Verknüpfung von Standortdaten mit Marketing- oder Vertriebsinformationen fehlt.

Der wahre Wert liegt nicht in den einzelnen Instrumenten, sondern in ihrem Zusammenspiel. Die nächste Generation von GEO-Tools muss diese Lücke schließen und eine einheitliche, intelligente Plattform bieten.

Besonders im deutschen Mittelstand klafft hier eine gewaltige Lücke. Der Markt für Geospatial Analytics in Deutschland wird Prognosen zufolge von 3,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf rund 12,5 Milliarden US-Dollar bis 2035 anwachsen. Dennoch nutzen bisher nur etwa 17 % der deutschen KMU fortschrittliche Geo-Tools. Das zeigt, welch enormes Wachstumspotenzial hier schlummert, sobald die Hürden der Komplexität und Integration endlich fallen. Mehr über die wachsende Bedeutung von Geodaten im Marketing erfahren Sie in unserem Artikel darüber, warum SEO allein nicht mehr ausreicht.

Gegenüberstellung: Anforderungen vs. Realität bei GEO-Tools

Die folgende Tabelle verdeutlicht die Diskrepanz zwischen dem, was moderne Unternehmen brauchen, und dem, was die meisten GEO-Tools heute tatsächlich leisten können.

| Moderne Anforderung | Limitation aktueller Tools | Auswirkung auf Unternehmen |

|---|---|---|

| Ganzheitliche 360°-Sicht | Isolierte Daten-Silos (GIS, CRM, Marketing getrennt) | Unvollständiges Bild der Realität, suboptimale Entscheidungen |

| Echtzeit-Analyse | Oft nur statische, veraltete Datensätze | Fehlende Agilität, Reaktionen auf Marktveränderungen sind zu langsam |

| Vorausschauende Prognosen | Begrenzte oder keine KI-basierten Vorhersagefunktionen | Chancen und Risiken werden zu spät erkannt |

| Einfache Bedienbarkeit | Hohe Komplexität, erfordert Expertenwissen | Strategische Entscheider ohne Datenzugang, hohe Personalkosten |

Diese Gegenüberstellung macht klar: Es ist nicht nur ein "Nice-to-have", diese Lücken zu schließen. Für eine zukunftsfähige Unternehmensstrategie ist es absolut erfolgskritisch.

Die Schwachstelle statischer Daten

Viele GEO-Tools, die heute im Einsatz sind, haben ein grundlegendes Problem: Man kann sie mit einem frisch gedruckten Stadtplan vergleichen. Im Moment der Erstellung sind sie zwar präzise und voller Details, aber schon kurz danach beginnen sie, ihre Aktualität zu verlieren. Ihre größte Schwäche ist der Umgang mit statischen Daten. Sie malen ein Bild der Vergangenheit, nicht der dynamischen Realität von heute.

Stellen Sie sich ein Navi vor, das seine Routenplanung ausschließlich auf historischen Verkehrsdaten aufbaut. Es kennt zwar die typischen Stoßzeiten und schlägt Ihnen eine Route vor, die gestern oder letzte Woche gut funktioniert hätte. Was es aber nicht kann: Sie vor dem Stau warnen, der sich genau jetzt wegen eines Unfalls direkt vor Ihnen bildet. Genau vor diesem Dilemma stehen Unternehmen, wenn ihre Entscheidungen auf veralteten Geodaten fußen.

Wenn die Karte nicht mehr zur Realität passt

Diese fehlende Anbindung an Echtzeit-Daten ist nicht nur ein theoretisches Problem, sondern führt in vielen Branchen zu sehr konkreten Nachteilen und verpassten Chancen. Die Folgen sind oft teuer und bremsen genau die Agilität aus, die im Wettbewerb heutzutage überlebenswichtig ist. Ein A/B-Test einer Logistikfirma zeigte beispielsweise, dass dynamische Routenplanung mit Echtzeit-Verkehrsdaten die Lieferzeiten im Vergleich zu statischen Routen um durchschnittlich 18 % verkürzte und die Treibstoffkosten um 12 % senkte.

- Logistik: Ein Spediteur plant die Route für seine LKW-Flotte. Ein Tool mit statischen Karten weiß nichts von der unvorhergesehenen Baustelle oder der plötzlichen Vollsperrung. Das Resultat? Teure Umwege, verspätete Lieferungen und frustrierte Kunden.

- Einzelhandel: Ein Filialleiter schaut auf die Passantenfrequenz der letzten Woche, um den Personaleinsatz zu planen. Doch ein spontanes Event in der Nachbarschaft sorgt für einen unerwarteten Ansturm, für den niemand vorbereitet ist. Mit Live-Daten hätte man die Menschenmassen kommen sehen und rechtzeitig mehr Personal eingeplant.

- Landwirtschaft: Ein Landwirt orientiert sich an großflächigen Wetterprognosen. Ein lokales Unwetter – Hagel oder Starkregen auf wenigen Quadratkilometern – kann die Ernte aber komplett zerstören, wenn er nicht sofort reagiert. Präzise Echtzeit-Daten von Sensoren vor Ort wären hier Gold wert.

In der Standortanalyse geht es längst nicht mehr nur um das „Wo“, sondern immer mehr um das „Wo genau jetzt“. Die Fähigkeit, auf Live-Ereignisse zu reagieren, wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Dieser Wandel wird erst durch die wachsende Flut neuer Datenquellen möglich, etwa von IoT-Sensoren, mobilen Signalen oder Drohnenbildern. Auch wenn die deutsche Geospatial-Imagery-Analytics-Branche ein enormes Marktvolumen erreichen wird, sind viele bestehende Systemarchitekturen mit diesen riesigen, unstrukturierten Datenmengen in Echtzeit schlicht überfordert.

Prognosen gehen davon aus, dass zukünftig 75 % der deutschen Unternehmen ihre Geodaten in der Cloud speichern und verarbeiten werden, um die nötige Skalierbarkeit zu schaffen. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie unter Trends im deutschen Markt für Geospatial Imagery Analytics.

Die isolierte Welt der Generative Engine Optimization

Wenn wir an Standortanalyse denken, kommen uns meist physische Karten in den Sinn. Doch ein immer wichtigerer Teil des Wettbewerbs findet woanders statt: im digitalen Raum, genauer gesagt in den Antworten von KI-Suchmaschinen.

Hier betreten wir das Feld der Generative Engine Optimization (GEO). Diese Disziplin ist noch jung, aber ihre Bedeutung wächst rasant. Es geht darum, eine Marke gezielt in den Ergebnissen von KI-Diensten wie Perplexity oder in den KI-Antworten von Google und Bing sichtbar zu machen.

Erste spezialisierte Tools für GEO kommen auf den Markt und sie erfüllen einen wichtigen Zweck. Sie helfen Unternehmen dabei, nachzuvollziehen, wie ihre Marken und Produkte in generativen KI-Antworten dastehen. Doch dabei wiederholt sich ein altbekanntes Muster aus der Welt der Marketingtechnologie: Die Tools agieren als isolierte Insellösungen.

Künstliche Grenzen zwischen SEO und GEO

Diese neuen GEO-Tools haben kaum Berührungspunkte mit den etablierten Plattformen für klassische SEO, CRM-Systemen oder der Webanalyse. Das ist ein echtes Problem.

Stellen Sie sich vor, Sie investieren Monate in die Optimierung Ihrer Website für die Google-Suche (SEO). Gleichzeitig basieren die KI-Antworten, die Ihre potenziellen Kunden bekommen, auf ganz anderen Datenquellen – und Sie haben keine Ahnung, welche das sind. So entstehen Marketing-Teams, die in Silos arbeiten und nur einen winzigen Ausschnitt der gesamten Customer Journey überblicken.

Diese künstliche Trennung zwischen SEO und GEO verzerrt das Gesamtbild massiv. Ein Unternehmen kann im traditionellen Google-Ranking auf Platz eins thronen, aber in den KI-Zusammenfassungen, die immer mehr Nutzer lesen, einfach nicht vorkommen. Ohne eine integrierte Sichtweise bleibt dieser blinde Fleck unentdeckt. Wenn Sie tiefer in die Materie eintauchen wollen, erklärt unser Leitfaden, wie Sie die Sichtbarkeit in großen Sprachmodellen messen können.

Eine wirklich ganzheitliche Strategie braucht eine Brücke. Sie muss die Welt der traditionellen Suchergebnisse und die neuen KI-Antworten miteinander verbinden. Die nächste Generation von Marketing-Tools wird genau das leisten müssen.

Diese Entwicklung lässt sich auch auf dem deutschen Markt beobachten. Bisher gibt es nur eine Handvoll Anbieter für Generative Engine Optimization, und deren Plattformen fehlt es oft an Integrationstiefe. Eine Analyse von 2024 zeigt: Nur etwa 20 % der deutschen Marketing-Teams werten KI-Suchdienste systematisch aus. Das ist erstaunlich wenig, wenn man bedenkt, dass 45 % der Unternehmen erwarten, zukünftig GEO-Metriken im Content-Marketing zu nutzen. Die Herausforderung ist klar: Wir müssen diese isolierten Datenpunkte endlich in ein strategisches Gesamtbild überführen.

Vom Rückspiegel zur Kristallkugel

Heutige GEO-Tools sind Meister der Retrospektive. Sie funktionieren wie ein perfekter Rückspiegel, der uns ganz genau zeigt, woher wir kommen und welche Muster sich in der Vergangenheit gebildet haben. Ein Blick zurück, sozusagen.

Doch wenn es darum geht, den Blick nach vorne zu richten – also vorherzusagen, was vor uns liegt –, stoßen die meisten an ihre Grenzen. Ihnen fehlt die entscheidende Fähigkeit, von der reinen Beschreibung („Was war?“) zur strategischen Vorhersage („Was wird sein?“) zu wechseln.

Warum diese Kurzsichtigkeit? Ganz einfach: Es fehlt die intelligente Verknüpfung von Geodaten mit dynamischen, zukunftsweisenden Variablen. Aktuelle Tools schauen sich Geodaten oft isoliert an. Die nächste Generation wird das ändern. Sie wird Geodaten mit Wirtschaftsdaten, Wetterprognosen oder Social-Media-Trends verbinden und durch Machine-Learning-Modelle in echte Prognosen verwandeln. So wird aus einem statischen Bild der Vergangenheit eine lebendige Simulation der Zukunft.

Standortanalyse gestern vs. morgen

Stellen wir uns einen Einzelhändler vor, der einen neuen Laden plant. Der Unterschied zwischen den alten und den neuen Tools könnte kaum größer sein:

-

Der traditionelle Ansatz: Ein heutiges GEO-Tool analysiert die Demografie und Kaufkraft der letzten Jahre. Es zeigt, wo in der Vergangenheit viele potenzielle Kunden wohnten. Die Entscheidung basiert also auf einem Blick in den Rückspiegel – ein Vorgehen, das in sich schnell wandelnden Märkten ziemlich riskant sein kann.

-

Der zukunftsfähige Ansatz: Ein Tool der nächsten Generation simuliert die potenzielle Umsatzentwicklung. Es berücksichtigt dabei nicht nur historische Daten, sondern auch geplante Bauprojekte, die prognostizierte Entwicklung des Wettbewerbs und sogar den Einfluss kommender KI-gestützter Suchfunktionen. Ausführliche Informationen zur bevorstehenden Integration von KI in die Google-Suche finden Sie übrigens in unserem Artikel zum Google AI Mode 2025.

Die zentrale Frage lautet nicht mehr: „Wo war mein idealer Standort?“, sondern: „Welcher Standort wird unter Berücksichtigung aller zukünftigen Entwicklungen der profitabelste sein?“

Dieser Wandel ist fundamental. GEO-Tools entwickeln sich von reaktiven Analysewerkzeugen zu proaktiven strategischen Beratern. Sie liefern nicht mehr nur Daten, sondern fundierte Entscheidungsgrundlagen, die auf Wahrscheinlichkeiten und Simulationen basieren.

Für Unternehmen bedeutet das einen entscheidenden Vorteil: Statt auf veränderte Bedingungen nur zu reagieren, können sie diese antizipieren und ihre Strategie vorausschauend gestalten. Was aktuell noch als Schwachstelle der Tools gilt, wird so zur Kernkompetenz der nächsten Generation.

So sieht die nächste Generation von GEO-Plattformen aus

Stellen Sie sich die nächste Generation von GEO-Tools weniger als einzelne Werkzeuge, sondern vielmehr als ein integriertes „Geo-Betriebssystem“ vor. Statt isolierter Anwendungen, die nur einen Teil des Puzzles zeigen, entsteht eine zentrale Plattform. Hier fließen Daten aus allen Ecken des Unternehmens intelligent zusammen und werden endlich für strategische Entscheidungen nutzbar gemacht.

Dieser Sprung nach vorn stützt sich auf drei technologische Säulen. Sie sind der Schlüssel, um von einer reaktiven Analyse – also dem Blick in den Rückspiegel – zu einer proaktiven Steuerung zu gelangen.

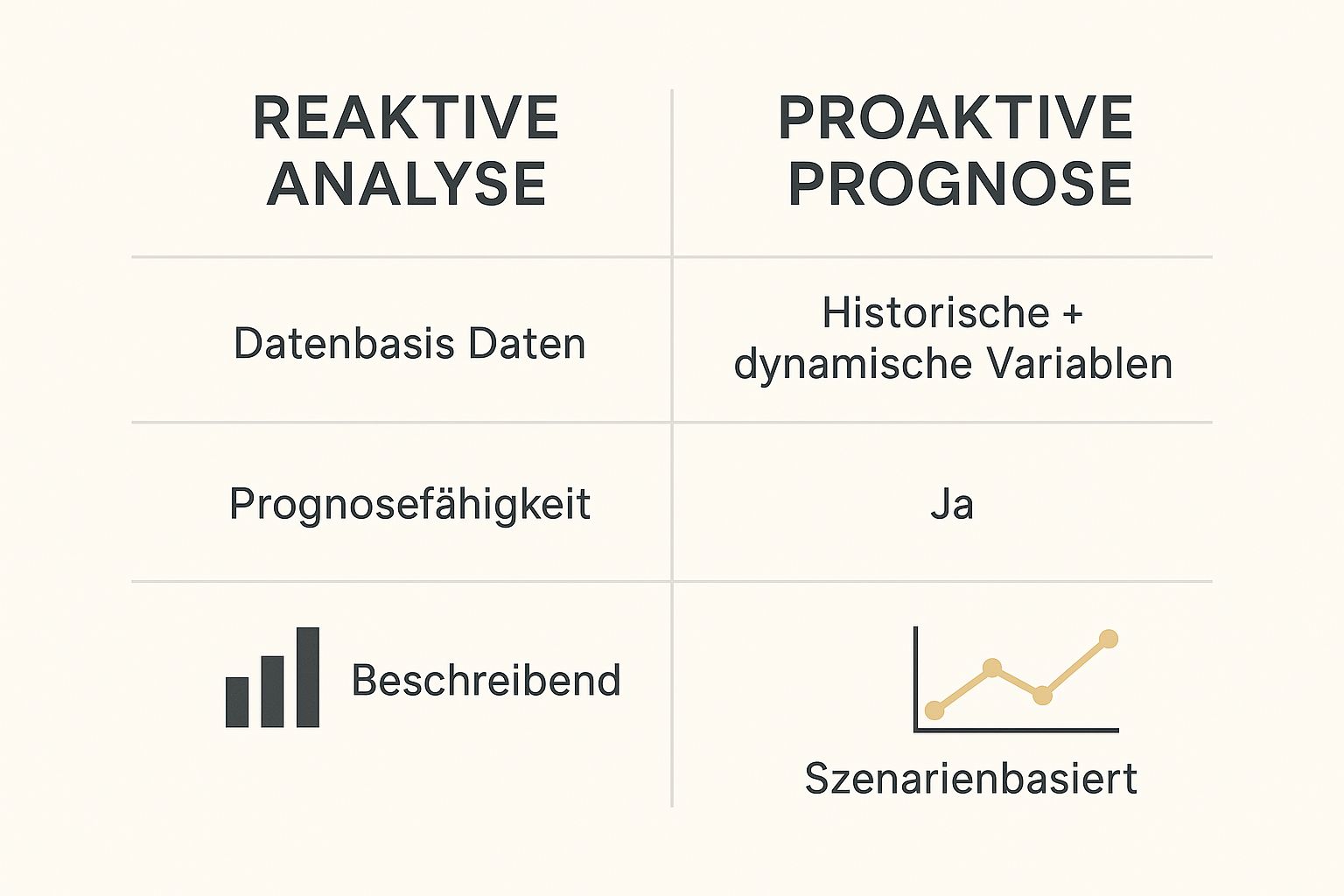

Der entscheidende Wandel liegt darin, nicht nur zu fragen „Was ist passiert?“, sondern „Was wird passieren?“. Die folgende Infografik bringt diesen Paradigmenwechsel auf den Punkt.

Man sieht sofort: Der entscheidende Schritt ist die Anreicherung der altbekannten historischen Daten mit dynamischen Variablen. Das ist die Zutat, die echte, verlässliche Prognosen überhaupt erst möglich macht.

1. Intelligente Datenfusion als Fundament

Die erste und wichtigste Säule ist die intelligente Datenfusion. Zukünftige Plattformen geben sich nicht mehr mit statischen Demografiedaten zufrieden. Ihr wahres Potenzial entfalten sie, indem sie nahtlos Echtzeit-Quellen integrieren und so ein lebendiges Bild der Realität zeichnen.

Dazu gehören zum Beispiel:

- IoT-Sensordaten: Informationen über aktuelle Verkehrsflüsse in einer Stadt, die Auslastung von Maschinen in der Produktion oder die Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge.

- Live-Wetterdaten: Präzise, lokale Prognosen sind Gold wert – sei es für die Logistik, die Landwirtschaft oder die Planung von Events unter freiem Himmel.

- Interne Systeme: Eine tiefe Integration mit dem hauseigenen CRM und ERP ist unerlässlich. Kundendaten und Lieferketteninformationen fließen so direkt in die Analyse ein.

Durch diese Vernetzung werden die typischen Datensilos endlich aufgebrochen. Es entsteht eine einheitliche, stets aktuelle Datengrundlage, die als Fundament für alle weiteren Analysen dient. Ohne diesen Schritt bleibt jede Prognose bestenfalls eine gut gemeinte Schätzung.

2. Der KI-gestützte Assistent als Navigator

Auf dieser soliden Datenbasis kommt die zweite Säule ins Spiel: ein KI-gestützter Assistent. Dieser schlaue Helfer ermöglicht es, komplexe Fragestellungen in ganz normaler, menschlicher Sprache zu formulieren. Schluss mit komplizierten Filtern und kryptischen Abfragen! Manager können direkt mit der Plattform interagieren, fast wie mit einem menschlichen Experten.

Stellen Sie sich vor, Sie fragen einfach: „Zeig mir die besten Standorte für ein neues E-Bike-Geschäft. Berücksichtige dabei die Kaufkraftentwicklung und alle geplanten Radwege für die nächsten drei Jahre.“ Der Assistent spuckt nicht nur Daten aus. Er analysiert, spielt verschiedene Was-wäre-wenn-Szenarien durch und liefert am Ende fundierte Empfehlungen, die man wirklich versteht.

Merke: Zukünftige GEO-Plattformen beantworten nicht mehr nur die Frage „Wo?“, sondern auch „Warum genau dort?“ und „Was passiert, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern?“. Sie werden zum unverzichtbaren Sparringspartner für das Management.

3. Radikale Vereinfachung und No-Code-Interfaces

Die dritte Säule ist die radikale Vereinfachung der Nutzung. Mal ehrlich: Die Komplexität heutiger GIS-Systeme schreckt viele Entscheider ab und macht sie zu einem Tool für wenige Spezialisten. Die nächste Generation dreht diesen Spieß um. Sie setzt voll auf intuitive Dashboards und No-Code-Interfaces, die jeder im Unternehmen ohne technisches Vorwissen bedienen kann.

Dynamische Visualisierungen und animierte Karten spielen dabei eine zentrale Rolle. Ein Beispiel ist die Darstellung von Pendlerströmen über den Tagesverlauf. Anstatt starrer Linien auf einer Karte könnten animierte Flüsse die Bewegung visualisieren und Spitzenzeiten dynamisch hervorheben. Solche interaktiven Karten machen komplexe Zusammenhänge auf einen Blick verständlich und ermöglichen ein datengestütztes Storytelling, das überzeugt. So können Manager endlich fundierte Entscheidungen treffen, ohne sich durch endlose Excel-Tabellen quälen zu müssen. Diese Entwicklung ist ein zentraler Baustein – mehr dazu finden Sie auch in unserem Leitfaden zur digitalen Transformation für Unternehmen.

Vergleich: Heutige GEO-Tools vs. GEO-Plattformen der Zukunft

Diese Tabelle fasst die zentralen Unterschiede zwischen der aktuellen und der nächsten Generation von GEO-Tools zusammen.

| Funktionsmerkmal | Aktuelle Generation (Tool) | Nächste Generation (Plattform) |

|---|---|---|

| Datenbasis | Isoliert, oft nur historische & statische Daten | Integriert, Fusion von internen & externen Echtzeit-Daten |

| Analysefokus | Reaktiv & deskriptiv („Was ist passiert?“) | Proaktiv & prädiktiv („Was wird passieren?“) |

| Interaktion | Komplexe Filter, Menüs, erfordert Expertenwissen | Intuitive Abfragen in natürlicher Sprache, KI-Assistent |

| Ergebnis | Statische Karten & Tabellen | Animierte, interaktive Karten, Szenarien, Empfehlungen |

| Anwender | GIS-Spezialisten, Analysten | Management, Entscheider, Fachexperten (No-Code) |

| Zweck | Spezifische Analyseaufgaben | Strategischer Sparringspartner, operatives Steuerungssystem |

Der Wandel ist klar: Aus reinen Analyse-Werkzeugen werden strategische Plattformen, die nicht nur Daten visualisieren, sondern aktiv bei der Entscheidungsfindung unterstützen und den Weg in die Zukunft weisen.

Ihr Weg zur intelligenten Standortentscheidung

Wer heute über GEO-Tools spricht, meint oft nur simple Karten-Visualisierungen. Doch die Reise von diesen reinen Darstellungswerkzeugen hin zu wirklich intelligenten, prädiktiven Plattformen ist längst im Gange. Die aktuellen Tools stoßen nämlich immer häufiger an ihre Grenzen, was vor allem an drei zentralen Schwachstellen liegt: Sie arbeiten mit statischen Daten, agieren als isolierte Systeme und bieten kaum verlässliche Prognosefähigkeiten. Diese Limitierungen zwingen Unternehmen dazu, nur zu reagieren, anstatt vorausschauend zu agieren.

Die Vision für die nächste Generation ist zum Glück schon klarer: eine integrierte, KI-gesteuerte und vor allem nutzerfreundliche Zukunft. Statt in unverbundenen Insellösungen zu denken, brauchen Unternehmen eine ganzheitliche Geodaten-Strategie. Eine Strategie, die es erlaubt, Daten aus den verschiedensten Quellen intelligent miteinander zu verschmelzen und daraus echte Vorhersagen abzuleiten.

Der entscheidende Wettbewerbsvorteil liegt nämlich nicht mehr im bloßen Besitz von Daten, sondern in der Fähigkeit, sie vorausschauend und gewinnbringend zu nutzen.

Unternehmen sollten ihre aktuellen Werkzeuge kritisch hinterfragen. Wer heute die Weichen für eine intelligente Datennutzung stellt, sichert sich die Marktposition von morgen. Eine fundierte lokale Präsenz ist dabei essenziell; lernen Sie in unserem Leitfaden, wie Sie Ihr Google My Business Profil optimal nutzen, um diese Strategie zu unterstützen.

Der Wandel ist unausweichlich – handeln Sie jetzt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

In der Debatte um die nächste Generation von GEO-Tools tauchen immer wieder die gleichen, drängenden Fragen auf. Wir haben die wichtigsten hier für Sie gesammelt und geben Ihnen praxisnahe Antworten, die Ihnen bei Ihren strategischen Entscheidungen wirklich weiterhelfen.

Was ist der Unterschied zwischen den neuen GEO-Tools und klassischen GIS-Anwendungen?

Der entscheidende Sprung liegt in der Denkweise: weg von der reaktiven Analyse, hin zur proaktiven Entscheidungshilfe. Traditionelle GIS-Tools (Geoinformationssysteme) sind fantastisch, um statische Daten zu visualisieren – denken Sie an eine Karte der Bevölkerungsdichte aus dem letzten Jahr. Im Grunde blicken sie in den Rückspiegel.

Die neuen GEO-Plattformen gehen einen Schritt weiter. Sie binden Echtzeit-Datenströme wie Verkehrsflüsse, Wetterdaten oder sogar Social-Media-Trends mit ein. Mithilfe von KI erstellen sie Prognosen und beantworten Fragen wie: „Wo wird die Nachfrage in sechs Monaten am stärksten steigen?“ Aus dem Rückspiegel wird so eine Art Kristallkugel.

Der fundamentale Wandel: Die GEO-Plattform der Zukunft ist kein Nischen-Werkzeug mehr für ein paar Experten, sondern eine strategische Ressource für das gesamte Unternehmen.

Indem sich diese Systeme tief mit anderer Unternehmenssoftware wie CRM oder ERP-Systemen vernetzen, schaffen sie eine ganzheitliche Sicht, die vorher so nicht möglich war.

Können sich kleine und mittelständische Unternehmen solche Tools überhaupt leisten?

Absolut, ja. Wir erleben gerade eine klare Demokratisierung dieser Technologie. Während hochspezialisierte Software früher oft mit enormen Kosten verbunden war, brechen Cloud-basierte SaaS-Modelle (Software-as-a-Service) diese Hürden auf.

Statt eine teure Komplettlösung zu kaufen, können KMU gezielt die Module buchen, die sie wirklich brauchen – sei es nur für die Standortanalyse oder ausschließlich für die Tourenplanung. Der Fokus verschiebt sich damit von hohen Anfangsinvestitionen zu flexiblen, nutzungsbasierten Modellen. Das macht fortschrittliche Geo-Analyse endlich auch für kleinere Budgets tragbar.

Welche Rolle spielt die DSGVO bei der Analyse von Echtzeit-Geodaten?

Eine zentrale und nicht verhandelbare Rolle. Der Datenschutz ist das Fundament, auf dem alles andere aufbaut. Jedes moderne GEO-Tool muss das Prinzip „Privacy by Design“ von Grund auf verinnerlicht haben. Das heißt, Techniken zur Anonymisierung und Aggregation von Daten sind kein nettes Extra, sondern Standard.

Anstatt den genauen Standort einer einzelnen Person zu tracken, analysieren diese Systeme die Bewegungsmuster und Dichten von vollständig anonymisierten Gruppen. Erfolgreiche Anbieter werden ausschließlich transparente, DSGVO-konforme Lösungen auf den Markt bringen. Nur so erhalten Unternehmen die rechtliche Sicherheit, die sie brauchen, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, ohne die Privatsphäre ihrer Kunden zu verletzen.

Möchten Sie erfahren, wie eine datenbasierte und zukunftsorientierte Marketingstrategie Ihr Unternehmen voranbringen kann? Das Team von Brand Rising unterstützt Sie dabei, die richtigen Weichen zu stellen. Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung.

0 Comments